Autonomyグループ創業の経緯と展望

四半世紀前の1998年、千葉大学野波研究室では、10㎏クラスの小型シングルロータヘリコプタの自律制御の研究をスタートしました。3年後の2001年に日本で最初の小型無人ヘリコプタの自律飛行に成功し、2005年に世界初と思われるSky Surveyorと名付けた送電線点検ヘリコプタが完成し、2009年にはMini Surveyorと名付けたマルチロータヘリコプタの完全自律制御が完成しました。その後、東日本大震災や原発事故という未曽有の災害では、Mini Surveyorが被災地空撮や放射線計測で大いに活躍しました。2012年に日本で最初のドローン民間団体となったMini Surveyorを冠した産学官連携組織のミニサーベイヤーコンソーシアム(MSC)が48団体で設立され、現在の約300法人が参加する日本ドローンコンソーシアム(JDC)に引き継がれています。翌年の2013年には、千葉大学で取得した数多くのドローン関連特許とMSCの強力な支援の下に、(株)自律制御システム研究所(現在のACSL)を創業し、2018年に東京証券取引所マザーズ市場に上場を果たしました。ドローンメーカとしてはこれは世界初の快挙でした。現在はすでに世界で10社を超えるドローンメーカが上場しています。

翌年の2019年、先端ロボティクス財団が設立され「モノづくり」は「人づくり」という理念のもとに、ワールドドローンコンペ等を通じた緊張感のある若手人材育成が企画されましたが、2020年から新型コロナウイルスというパンデミックが世界に蔓延して、計画が実行できない状況になりました。このため、財団として人材育成のみならず研究開発にも力を入れて、積極的に国のプロジェクト(国交省:ドローン物流ハイウエイを目指した東京湾縦断飛行、内閣府:準天頂衛星みちびきプロジェクト、NEDO:大脳型オートパイロット開発)に参画し、先端的なドローンの研究開発を開始しました。この研究開発で得られた知見を社会実装するためには、先端ロボティクス財団という非営利活動組織では無理があるため、主に研究開発・設計・製造等を担う株式会社Autonomyホールディングス(以下、AutonomyHD)が設立されました。また、販売・メンテナンス等は別途、株式会社Autonomyが担い、メーカとベンダー・サービサーを分離することで効率的な社会実装が可能と考えています。とくに、Autonomyグループは名前の通り、高度な自律性と知能性を有する大脳型の次世代オートパイロットを実装した回転翼、固定翼、VTOL機、移動ロボット等のドローンを社会実装することを目的としています。その第一号は、クワッドコプタのSurveyor-Iで、長年培われた野波研の制御技術・ロボット技術をベースとして、Sky SurveyorそしてMini Surveyorの成果を源流としつつ、さらに、飛躍的に発展させているという意味の名称です。

世界のドローン技術を俯瞰すると、現在は大脳のない小脳型ドローンが飛んでいる状況です。2030年代前後から大脳型ドローンが飛び始めるものと想定されます。大脳型ドローンとは、例えば物流で考えると、目的地だけ入力すると自ら飛行ルートの計画、障害物回避、機体の健康診断をしながらの飛行、異常が発生したら安全な着陸地点を探して不時着するといった機能が、標準装備されると想定されます。このような機能が備わると数十機や数百機が群れ飛行するスワーム飛行などが現実となり、物流や点検、警備、精密農業などあらゆる分野で高効率にドローンが活躍できることになります。ドローンが普及し始めて約10年が経ちました。残念ながら、わが国のドローン技術は世界先端からやや遅れている感がありますが、上記のドローンの進化を考慮すると現在5合目あたりです。これから10年間のドローン技術の研究開発と社会実装で世界の優位に立つために、Autonomyグループは全力で邁進する覚悟です。

皆様のご支援を宜しくお願い致します。

株式会社Autonomyホールディングス

代表取締役CEO 野波健蔵

株式会社AutonomyホールディングスのProfile

| 設立 | 2022年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 1,000万円 |

| 創業者 | 代表取締役CEO 野波健蔵 (ミニサーベイヤーコンソーシアム(現日本ドローンコンソーシアム、JDC)創設者・現代表理事、ACSL創業者、先端ロボティクス財団創設者・現代表理事、福島国際研究教育機構ロボット分野長、千葉大学名誉教授) |

| 本社 | 〒104-0041 東京都中央区新富2-1-7 冨士中央ビル6階 |

| 事業内容 | (1)各種先進的自律知能型ロボットシステムの研究開発 (2)各種先進的自律知能型ロボットシステムの設計・製造 (3)各種先進的自律知能型ロボットシステムの実証実験 (4)各種先進的自律知能型ロボットシステムの技術指導・技術コンサルティング (5)各種先進的自律知能型ロボットシステムの国内外の共同研究開発 |

| 製品 | クワッドコプタSurveyor-I、ワイヤレス給電型Surveyor-II、有線給電型Surveyor-III、リモートID、大型ドローンSurveyor-X(50㎏ペイロード)、テレメトリ用長距離無線通信(351MHz)、VTOLカイトプレーン(大型機、中型機、小型機)等 |

| 研究開発 | 国プロジェクト等での共同研究開発提案や共同研究実施、企業間同志の共同研究や実証実験等の実施、国際共同研究等の実施、独自のVTOL機研究開発の実施等 |

| URL | https://www.autonomyHD.co.jp |

ドローンを鳥のように飛ばしたいという話が時々あるが、そもそも鳥とドローンはどこが同じでどこが違うかという命題がある。重力に逆らって空を飛行する鳥や昆虫、航空機、ドローンは翼で自重を支えており、翼が発生する持ち上げる力、いわゆる揚力は全く同じ物理法則に従っている。翼が発生する揚力は翼の寸法、対気速度、空気密度、飛行方向に対する翼の角度で決まる。この揚力は翼を真上から投影した表面積に比例し、この表面積が2倍あれば2倍の重さを運ぶことができる。同じ物理法則とはW=0.3dV2Sである。ここで、係数0.3は翼の迎え角に関連した定数で、長距離飛行をする鳥や飛行機は平均的に迎え角6°にするとこの数値となる。ここで、dは空気密度[㎏/m3]、Vは対気速度[m/s]、Sは翼面積[m2]を表す。結局、この式から航空機やドローンも鳥や昆虫も自重を支えて自在に大空を飛ぶためには、dは一定なので、翼面積を大きくするより飛行速度を上げた方が2乗の効果があるため、効率良く自重を支えられることが分かる

それでは、鳥とドローンの大きな違いは何か?それは、エネルギー効率の違いである。ハチドリが1時間ホバリングすると仮定すると、300ジュールのエネルギが必要となるが、花蜜は1gあたり1.8kジュール(J)のエネルギーを有しているため、1gの密で6時間のホバリングが可能となる。すなわち生物が作り出すバイオエネルギーの驚異的な性能が際立つことになる。ドローン等で活用されているリチウムイオンなどのバッテリは多めに換算して0.3kwh/kgのエネルギー密度で、1kwh=3600 kJであるため、1080kジュールに相当している。密1g= 1.8kJに換算すると鳥や昆虫は2倍のエネルギー密度である。

本質的な差は知能であろう。鳥や昆虫は優れた環境認識能力や判断力を有するが、現在のドローンにはその能力がない。昆虫が地上に出現して約4 億年といわれ、鳥の祖先である始祖鳥が出現して1 億 4 千万年になる。それから気の遠くなるような進化を遂げて、環境認識能力、意思決定能力、学習しながらの知的能力を獲得してきた。もし獲得できなかったならば、絶滅したであろう。鳥や昆虫は空を飛ぶことで天敵から逃げ延び、絶滅から免れて種の保存を果たしてきた。

図1は鳥や昆虫と現状のドローンの飛行の違いを示している。現在のドローンは人に例えると、運動神経と平衡感覚のみ有する小脳型ドローンである。一方、鳥や昆虫は本能的な環境認識能力、意思決定能力である大脳を有している。現在のドローンには環境認識能力や意思決定能力が無いことは自明である。

図1 大脳・小脳を有する近未来ドローン

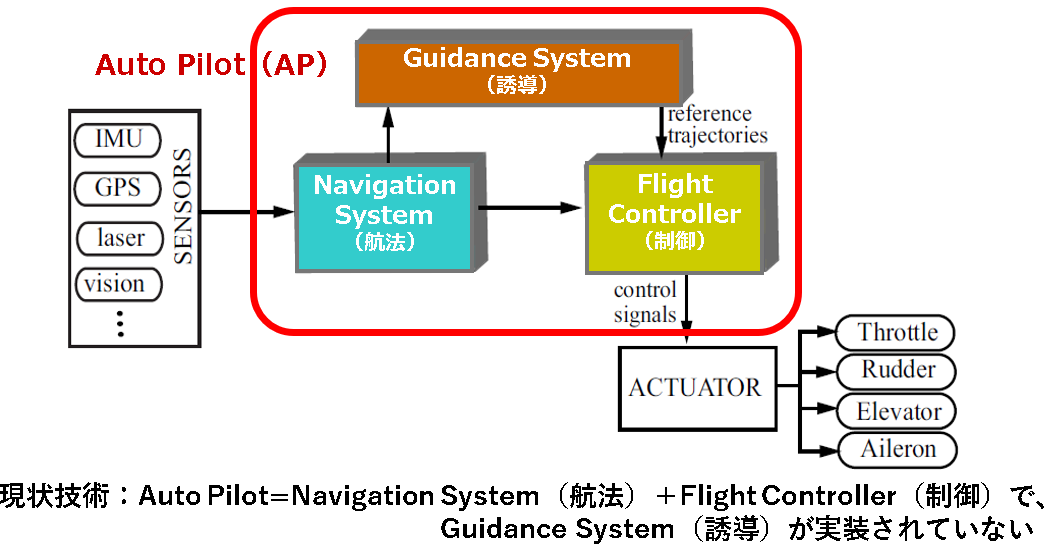

図1の大脳・小脳という生物学的機能を工学的機能に置き換えると、図2のような記載となる。一般に自律型移動ロボットの場合は、図2のような機能を実装する必要があり、これらの総称はオートパイロット(AP)と呼ばれる。図2を飛行ロボットであるドローンについて考えると、高度に自律化された飛行の場合、たとえば障害物を回避しながら自ら経路生成を実時間で実行しながら飛行できるガイダンス(GS:誘導)が必要で、様々なセンサ情報を基礎にして自己位置を推定するナビゲーション(NS:航法)の機能と、経路追従のための飛行制御(FC)が必要となる。このように、自律性を高度化するためにはハードウエアとソフトウェアの一体システムであるAPの高度化と知能化が極めて重要となる。

図2 オートパイロット(AP) とGS,NS,FC

AP はその一部に飛行制御器(FC)を含んでおり、APはいわば高度な上位の概念であり、有人航空機の熟練パイロットのミッションも包括している。有人航空機では熟練したパイロットがコックピットに表示された様々な計器のデータから飛行時の異常を検知予見し、天候や障害物などの環境認識と意思決定を行っているが、ドローンではパイロットレスのため、このGS機能が現時点ではほぼ無いに等しい。大脳を有するドローンとはこのことであり、熟練したパイロットに相当するGS機能を実装することに他ならない。例えば、物流ドローンに見られるように自律制御飛行のレベルが高度化して監視者なし目視外飛行かつ長距離飛行となると、GS、NS、FCが決定的な飛行性能を決めることになる。現在のドローンはGSがない、NSとFCのみによる小脳型ドローンと言っても差し支えない。冒頭の「ドローンを鳥のように飛ばす」ためには、GSを実装しなければならいということになる。これによって、鳥が飛行中に落ちたということが無いように、ドローンも飛行中に墜落することは無くなる。

鳥や昆虫が有するこのようなGS機能はどのようにして実装されるかであるが、鳥や昆虫の飛行でも明らかなように、画像処理による学習と経験の蓄積となる。簡単な画像処理程度はコンピュータビジョン(CV)で対応できるが、複雑な自然環境の認識となると CV では対応できなくなり、クラウドベースも含むマシンラーニング(ML)やディープラーニング(DL)に基づく人工知能(AI)による支援が必須となる。この意味で、大脳型ドローンは高度化した AI の支援によって実現されると思われる。こうした高度化された AI 機能により、鳥や昆虫の飛行のように、もはや墜落という事態は完全に回避される飛行になる。鳥や昆虫は風が強すぎる場合や、体調が悪かれば飛行しないのと同様に異常があれば離陸しないドローンとなる。

図3は自律性のクラスを5段階で示している。現在はクラス3であるが、完全自律性のクラス5では目的地だけ入力すれば最適飛行経路の選定を自ら行い、飛行中の異常診断を行う「大脳を有するドローン」が、2030年代には都市部上空を飛行するであろう。全固体電池が登場すれば、エネルギー効率も鳥に近づき、鳥の飛行のように飛行速度に合わせて翼面積を変える可変翼ドローンも登場するであろう。2030年代には数十機の編隊を組んだ飛行や、スワーム飛行という群れ飛行型の知能を有する物流ドローンが都市部上空を整然と飛行しているに違いない。この頃にはドローンの大型化したパイロットレスの乗客用ドローンも登場しているだろう。

図3 ドローンの自律性クラス

株式会社Autonomyは、上記に述べた2030年代に登場すると予想される完全自律型の飛行を目指した、高度な自律性を有する飛行ロボット・ドローンや移動ロボットの研究開発と製造販売を行うために設立された会社で、登記は2022年1月である。

世界的に見てドローン産業は自律性クラス3の段階であり、技術的にはまだ5合目辺りで、これからのグローバル競争が勝敗を分けることになる。この意味でこの分野は今後激烈なグローバル競争になってくることが想定される。このような状況を俯瞰した時、国産技術で世界の強豪と競争する必要があり、株式会社Autonomyはこのことを最優先の使命と位置付けて設立された会社である。

具体的には次世代型APの研究開発と製造販売、これらを実装した回転翼、固定翼、VTOL機やUGV等の研究開発と製造販売である。言うまでもなく、いきなり2030年代レベルの自律性クラス5の機体が誕生するわけではないため、順次、自律性クラス3や4の機体も社会実装していく所存である。

株式会社Autonomyホールディングス

代表取締役CEO 野波健蔵